換気の種類と換気方式の特徴(自然換気と機械換気)

換気とは、自然または機械的手段で、室内の空気と外気を入れ替えることです。

その換気の目的は、人が呼吸するために必要な酸素の供給や、ボイラやコンロなどの燃焼に必要な酸素の供給。その他には、人体や厨房機器などから発生する熱の排除、湿気や浮遊粉じん、ホルムアルデヒド、臭気の排除などの目的があります。

換気は自然換気と機械換気に大別することができます。

さらに機械換気は給排気の方法で第1種換気、第2種換気、第3種換気に分類されます。

ここでは、換気の種類と換気方式の特徴を説明します。

自然換気とは

自然換気は機械的な動力を使わない換気方式です。

パッシブ換気とも言われています。

(パッシブとは受動的で、自分から積極的に働きかけないこと)

給気と排気に機械を使わないため、第4種換気とも言われます。

(第1種換気〜から第3種換気は後述する機械換気です。)

自然換気の原理

自然換気は圧力差による空気の流れを利用した換気方式です。

圧力の高い開口から圧力の低い開口に空気が流れるという特性を利用しています。

その圧力差を生み出すのは風力と温度差で、それぞれ風力換気と温度差換気と言われています。

風力換気の仕組みと特徴

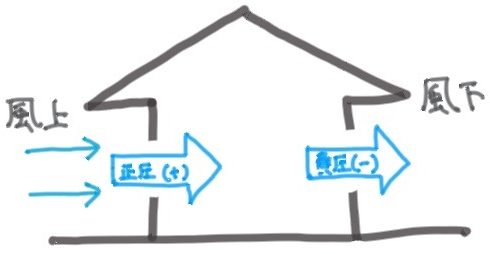

風圧換気の仕組みを簡単に説明します。

建物の外壁面に風が当たると、風上の空気が正圧(+)、風下の空気が負圧(ー)になります。

この圧力差を利用するのが風力換気です。

風圧換気の換気量の特徴として、風力が早いほど大きくなるため、建物の建つ地域特有の風向きを考慮して、換気のルートを検討すると効果的です。

風上側が給気、風下側が排気となります。

ベンチュリー効果

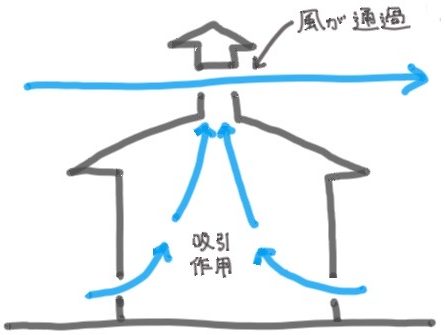

風力換気の中にベンチュリー効果を利用した換気方法もあります。

ベンチュリー効果というのは、風に空気が引っ張られて換気する仕組みです。

換気用のベンチレーターなどを設けて、ベンチレーターを通り抜ける風の吸引作用を利用して、室内の空気を排出する方式です。

室内が不圧になる第3種換気のような状態を作る自然換気システムです。

温度差換気の仕組みと特徴

空気に温度差がある場合、冷たい空気から温かい空気の方に空気が流れます。

この温度差による空気の流れを利用したのが温度差換気(重力換気)です。

暖かい空気は上昇し、冷たい空気は下降するという特徴はよく知られていると思います。

夏場は、暖かい外気が上部から流入し、冷たい室内の空気は下部へ流出していきます。

冬場は、反対に冷たい空気が下部から流入し、暖かい室内の空気は上部から流出していきます。

暖かい空気は膨張して密度が低く比重が軽いため上昇し、冷たい空気は密度が高く比重が重いため下降するという仕組みです。

この空気の流れを利用したのが温度差換気です。

温度差換気の特徴は、

・温度差が大きいほど換気量が大きくなる

・吸排気口の高低差があるほど、換気量が大きくなる

・外で風が吹いていなくても、温度差によって換気が可能

計画の仕方によっては有効なパッシブ換気が可能になる換気方式といえます。

機械換気とは

機械換気は送風機などの機械を使って換気を行う方法です。

吸排気のどちらで機械を使うのか、あるいは両方で機械を使うのかで、第1種換気・第2種換気・第3種換気に分けられます。

第1種換気の特徴

第1種換気は、給気・排気ともに送風機等の機械を使う換気方式です。

給排気ともに機械的に調整ができるため、室内を正圧にも負圧にもすることができるという特徴があります。

.jpg)

第2種換気の特徴

第2種換気は、給気を機械、排気を自然排気で行う方法です。

押し込まれた空気によって室内は常に正圧(+)になります。

クリーンルームや燃焼用の新鮮空気を必要とするボイラー室といった用途に適した換気方式です。

.jpg)

第3種換気の特徴

第3種換気は、給気を自然給気、排気を機械換気で行う方法です。

強制的に排気をすることによって、室内は常に負圧(ー)になります。

室内で臭気・熱・水蒸気などを発生する、トイレや厨房などに適した換気方式です。

一般的には最もイニシャル・ランニングコストが安いという特徴もあります。

.jpg)

この記事のまとめ

機械換気には大きく3つの種類があります。

第1種換気は吸排気ともに機械で行い、室内を正圧・負圧に調整できます。

第2種換気は給気が機械で、室内は正圧となり、新鮮空気が必要な部屋に適しています。

第3種換気は排気が機械です。トイレや厨房・キッチンなどで用いられます。

住宅などでよく用いられる換気方式です。

それぞれの換気方式の特徴を理解し、部屋の用途に合わせた換気方式を採用しましょう。

-4.jpg)