空調設備を理解するために知っておきたい専門用語を解説(相対温度や比エンタルピーなど)

空調設備を理解するにあたり避けて通れないのが専門用語です。

ひとつずつ理解していけば難しいものではありません。

頑張って覚えていきましょう!

空調設備の基本的な専門用語

乾球温度

乾球温度計で測った空気の温度です。

いわゆる空気の温度(気温)です。

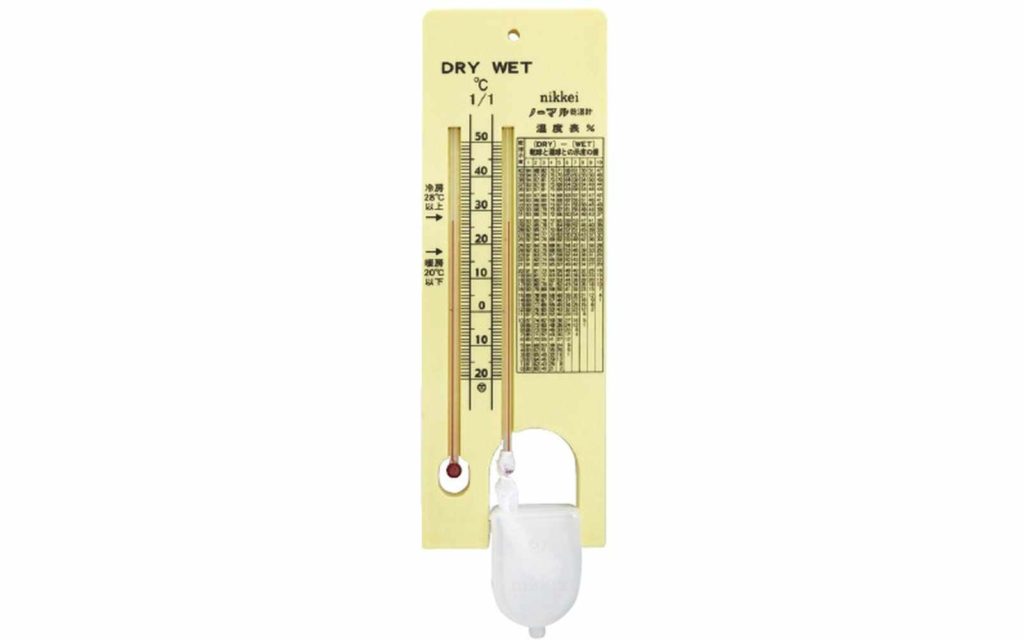

湿球温度

湿球温度計で測った温度です。

普通の温度計の先端を、湿った布で包んだものが湿球温度計です。

湿球温度計の先端では、水が蒸発しているので熱が奪われています。

そのため、湿球温度計のほうが温度が低くなります。

昔、学校で習った記憶はありませんか?

乾球温度と湿球温度の温度差で湿度がわかるというアレです。

原理を簡単におさらいしましょう。

空気が蒸発すると熱を奪うという原理を使っています。

空気が乾いている(湿度が低い)と水が蒸発します。

激しく蒸発すればそのぶん温度も下がります。

乾球温度と湿球温度の温度差が大きい場合は湿度が低いということになります。

空気が湿っている(湿度が高い)と水は蒸発しにくくなります。

乾球温度と湿球温度が同じ場合、水は蒸発していないことになります。

つまり、空気が水蒸気をこれ以上持てない状態、つまり湿度100%ということになります。

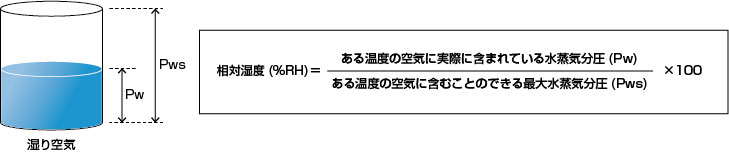

相対湿度

湿度とは、空気中に含まれる水蒸気の量を表す尺度です。

湿り空気の水蒸気分圧とその温度における飽和空気の水蒸気分圧の比を百分比で示したのものです。

一般的に湿度という時はこの「相対湿度」のことです。

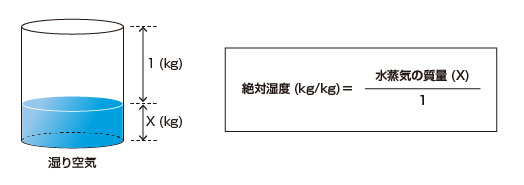

絶対湿度

湿り空気に含まれる水蒸気の質量を指し、乾き空気1kgに対する量として、単位「kg/kg」で表します。

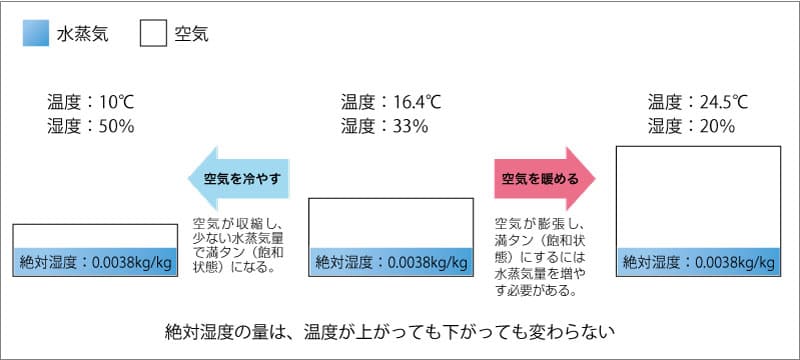

空気の状態変化(温度と湿度の関係)のおさらい

上記の相対湿度と絶対湿度の関係をもう少しわかりやすく説明してみましょう。

ある湿り空気(温度16.4℃、湿度33%、絶対湿度0.0038kg/kg)を冷やした場合と暖めた場合の空気の状態変化を見てみると、以下のようになります。

引用:ウエットマスターHP

空気を温めても冷やしても、質量自体は変わらないため絶対湿度の量は変わりません。

空気が収縮すれば(空気が冷えれば)少ない水蒸気量で飽和状態となります。

空気が膨張すれば(空気が暖まれば)飽和状態にするには水蒸気量を増やす必要があります。

飽和水蒸気量

ある温度の空気が1m³の空間内に保有することのできる水蒸気量(g)の最大値のことを飽和水蒸気量といいます。

温度が低ければ小さく、温度が高くなれば大きくなります。

飽和度(%)

湿り空気の絶対湿度と、その温度における飽和空気の絶対湿度の比を飽和度といいます。

飽和空気というのは、それ以上その温度では水蒸気を含むことが出来ない状態のことです。

露点温度(℃)

水蒸気を含む空気を冷却したとき、凝結が始まる温度を露点温度といいます。

露点温度は水蒸気が多いと高くなり、少ないと低くなります。

例えて言うと、冬場寒い外から温かい部屋に入ったときに、メガネが一瞬で曇ってしまう現象です。

この場合は、メガネの温度が部屋の空気の露点温度よりも低い温度だったということになります。

顕熱

顕熱とは、物質の温度変化のために使用される熱量のことです。

例えば、空気や水の温度を上下するのに必要な熱量です。

潜熱

潜熱とは、物質の状態変化(相変化)のために使用される熱量のことです。

例えば、水が水蒸気になるのに必要な熱量です。

水であれば下記のような状態変化が起こります。

・気化熱:水⇒水蒸気

・凝縮熱:水蒸気⇒水

・融解熱:氷⇒水

・凝固熱:水⇒氷

このような変化の際には潜熱が存在していることになります。

しかし、状態は変化しますが、温度の変化は伴いません。

個人的にこの概念がとても苦手です・・・いまいちピンときません。

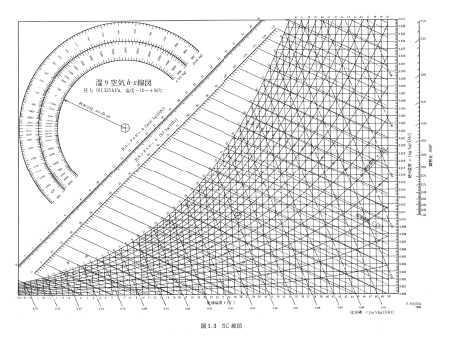

湿り空気線図

湿り空気線図とは、湿り空気の熱的性質を1気圧のもとで表したものです。

一般的には「空気線図」と呼ばれており、空調の計算などに利用されています。

空気線図上から読み取れる空気の状態は主に以下の7つあります。

このうち2つの値が分かると空気線図によって他の値を読み取ることができます。

(1)乾球温度

(2)湿球温度

(3)露点温度

(4)相対湿度

(5)絶対湿度

(6)比エンタルピー

(7)顕熱比

比エンタルピー(kJ/kg(DA))

比エンタルピーとは、単位質量あたりのエンタルピーのことをいいます。

乾き空気1kgあたり何kJのエンタルピーであるかを表したものです。

単位は、[kJ/kg(DA)]で表します。

エンタルピーとは、空気が持つ熱量(エネルギー)のことです。

内部エネルギーと膨張・収縮するためのエネルギー(流動エネルギー)を合わせたものをいいます。

単位は、kJで表します。

この記事のまとめ

空調設備を理解するうえで必要な専門用語を解説しました。

意匠設計者であれば、空調設備の難しい計算をすることは少ないかもしれませんが、断熱や結露に関わる用語もありました。

用語をしっかり理解しておくと、設備担当の方とのコミュニケーションも取りやするかります。

頑張って理解して、覚えていくようにしましょう!

-4.jpg)